France.Cinema. En finir avec le colonialisme : Le “Frantz Fanon” de A.Zahzah

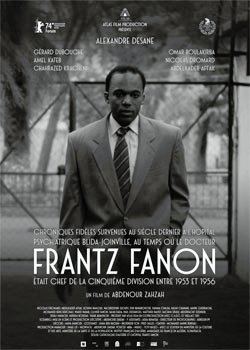

Paris Lundi 28 juillet 2025. CCN. Le 23 juillet dernier est sorti un nouveau film sur le philosophe et militant martiniquais Frantz Fanon, le deuxième cette année. Il a fait beaucoup moins de bruit que le premier, et c’est dommage. Réalisé par Abdenour Zahzah, ce film retrace, en les ramassant, les cinq années durant lesquelles Frantz Fanon a exercé comme chef de service à l’hôpital de Blida – jusqu’à son engagement dans la résistance algérienne. Frantz Fanon n’y est pas présenté comme un héros au destin hors du commun, dans un récit tout aussi héroïque et hors-norme, mais comme un homme conscient des problèmes politiques de son temps, concerné par ces problèmes, et résolu à l’idée d’en finir avec le colonialisme.

Film qu’on espère voir bientôt dans les salles de la Caraïbe.

L’analyse de Dimitri Lasserre de CCN – Paris.

Partagez sur

Partagez sur

Le film est l’occasion de restituer, de manière parcellaire, certaines thèses développées dans Peau noire, masques blancs, ouvrage dans lequel Fanon question l’ontologie de la personne noire à travers des questionnements transversaux, qui vont de Hegel à Sartre, en passant par la psychiatrie, ainsi que d’autres, qui apparaissent dans Les damnés de la terre, son dernier ouvrage, publié un an avant l’indépendance de l’Algérie ; que Fanon, emporté par la maladie, ne verra jamais.

L’hôpital psychiatrique est le lieu où se retrouvent les « fous », les « anormaux », les « malades », mais aussi les colonisés, traumatisés par les crimes qu’ils subissent, et qui se retrouvent catalogués comme « fous », ainsi que les colons, qui vivent également des traumas. Le film reprend le cas célèbre exposé par Fanon dans Les Damnés de la terre, de l’inspecteur de police blanc (français, colon), qui reproduit les schémas de torture qu’il inflige aux maquisards algériens sur sa femme et ses enfants. La scène est terrifiante, d’autant plus que l’inspecteur ne remet pas en question le cadre de la torture elle-même : « Ce qui m’embête le plus, c’est l’histoire de ma femme. C’est sûr qu’il doit y avoir quelque chose de détraqué. Il faut m’arranger cela, Docteur », déclare l’inspecteur à Fanon, sans saisir que son comportement personnel est la prolongation de son comportement « professionnel ». La torture est « fatigante », ajoute l’inspecteur, mais elle est normale. Une forme de « banalité de mal », pour reprendre la formule d’une philosophe dont la lecture et la compréhension de Fanon laisse pourtant à désirer. Le colonialisme produit l’horreur. Mais il ne s’agit pas de dédouaner le sujet. L’inspecteur de police torture. Il aurait pu décider d’agir autrement. Il collabore. Il est violent. Il fait absolument partie du problème.

La force du film est qu’il présente cette scène, et bien d’autres, sans jugement. Le ton, comme dans les comptes-rendus écrits de Fanon, est objectif. L’horreur se passe ou est racontée sous nos yeux. Et c’est à nous de décider quoi en faire, comment réagir. Fanon a eu le courage de résister. C’est bien de courage dont il s’agit, car ses conditions matérielles auraient largement pu le conduire à collaborer avec l’institution coloniale. Maison de rêve dans un cadre de rêve. Épouse enceinte, puis tous deux parents d’un enfant très jeune. Situation professionnelle enviable. Fanon aurait pu faire le dos rond. Pourtant, partout, il résiste.

A l’hôpital, déjà, il résiste. Face au défaitisme de certains médecins blancs, il prend à bras le corps les rênes de son service et met en place des pratiques innovantes au service du patient – et non au service de la tranquillité du personnel médical. Il prend à son domicile la charge d’une femme colonisée abandonnée par sa mère adoptive – blanche – parce qu’il juge qu’elle est apte à quitter l’hôpital psychiatrique. Quand le vent souffle dans une direction contraire, Fanon avance contre le vent. Son humanisme est total et se manifeste dans des gestes simples de l’existence. En cela, même si c’est un peu exagéré, on peut dire que Fanon réalise concrètement, à travers son engagement, l’humanisme concret que le marxisme aimerait voir se réaliser à tous les niveaux de la société, pour tous les individus.

Le film ne donne pas d’explication à sa résistance. Mais les raisons, nous les connaissons. Fanon est noir, et Fanon est victime de racisme. Fanon est d’abord noir avant d’être un homme pour le blanc. Cette thématique est développée notamment dans la cinquième partie de Peau noire, masques blancs, où Fanon se demande comment le blanc pourra finir par voir en lui un humain avant de voir un noir. Cette infériorisation permanente, infligée au noir par le blanc, appelle à une résistance radicale et résolue. La lutte anticoloniale en Algérie est la prolongation de la lutte anticoloniale en général. C’est une évidence pour Fanon, qui est lui-même colonisé. Mais Fanon ne transforme pas ce racisme en ressentiment. Il parvient à l’intégrer théoriquement à l’intérieur de théories qui avaient le racisme comme point aveugle. Cette intégration permet de penser à nouveaux frais les catégories des systèmes philosophiques et idéologiques qui visent à l’émancipation de l’humanité face au capitalisme et à l’impérialisme.

Avec Fanon, on comprend immédiatement que le racisme est une composante centrale et essentielle du mode de production capitaliste. Aux colonies, il n’est question que de racisme. Et les formes de racismes se multiplient, courent jusqu’à nos sociétés contemporaines, qui en viennent à plébisciter dans les urnes des partis fascistes. En tant qu’individu, Fanon doit être un exemple, ainsi qu’une sonnette d’alarme, qui nous rappelle sans cesse le racisme latent, que nous devons combattre par tous les moyens. Sur le plan théorique, la lecture de Fanon est un puissant instrument idéologique et philosophique de lutte contre le racisme. Il fournit une ligne directrice. Le film de Zahzah contribue à cette lutte, non pas, disions-nous, en faisant de Fanon un héros, un personnage extraordinaire, mais un homme qui, par des actes souvent ordinaires, d’une certaine banalité, combat avec acharnement une machine coloniale et capitaliste qui écrase toute adversité par les armes. Fanon, chez Zahzah, c’est un peu la « banalité du bien ». Quand Arendt s’inquiétait qu’il pût y avoir en chacun de nous un Eichmann en puissance, Zahzah, au contraire, murmure que nous pouvons tous être Fanon. Et nous le devons.

D.L.

Voir la bande annonce :

Abdenour Zahzah, réalisateur et scénariste Algérien, est aussi connu pour « Chroniques fidèles survenues au siècle dernier à l’hôpital Psychiatrique Blida Joinville » au temps où le Dr F.Fanon était chef de la 5e division entre 1953 et 1956 » (2024)