Martinique. Débat. Les Naufragés de l’Autonomie

Martinique. Débat. Les Naufragés de l’Autonomie

Du « bal Makak » au naufrage d’un idéal

Fort de France, mercredi 15 octobre 2O25. CCN – Les élus du Congrès des 8 et 9 octobre 2025 célèbrent leur unanimité comme un tournant historique. Pourtant, cette scène n’est que la répétition d’un vieux jeu politique. Nul n’est dupe : derrière cette unité de façade se cache une discipline de circonstance, non un sursaut collectif. Certains ont certainement voté « pour » non par conviction, mais par calcul budgétaire : préserver une subvention, un équilibre communal, un poste ou un contrat. Gageons que ces mêmes élus, lorsque viendra l’heure de la consultation populaire, voteront contre, au nom du réalisme ou de la prudence.

by Jeff Lafontaine (CCN Matnik)

Partagez sur

Partagez sur

Pendant ce temps, dans le pays réel, la population martiniquaise, confrontée à la vie chère, à la violence et à l’exil de ses enfants, ne croit plus aux incantations des élus. Cette défiance grandissante consacre une rupture profonde entre le peuple et ses représentants, perçus comme les acteurs d’une interminable démonstration d’impuissance.

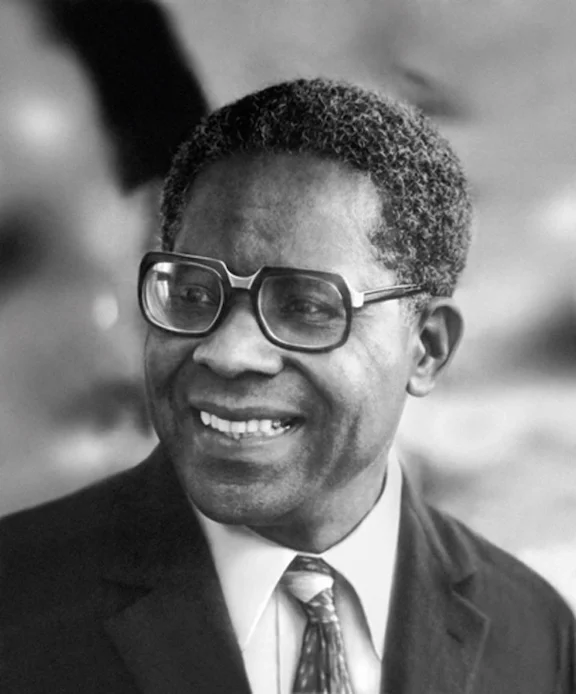

C’est cela, le « bal makak » que dénonçait feu Camille Chauvet : cette danse politique où l’on feint le changement pour mieux perpétuer l’ordre établi. Une chorégraphie dont les pas sont réglés par une longue histoire de renoncements.

I. La trahison des générations : la généalogie d’un échec

Il n’est pas sans intérêt de jeter un coup d’œil rapide sur l’histoire des rendez-vous manqués de la responsabilité martiniquaise au cours du dernier demi-siècle.

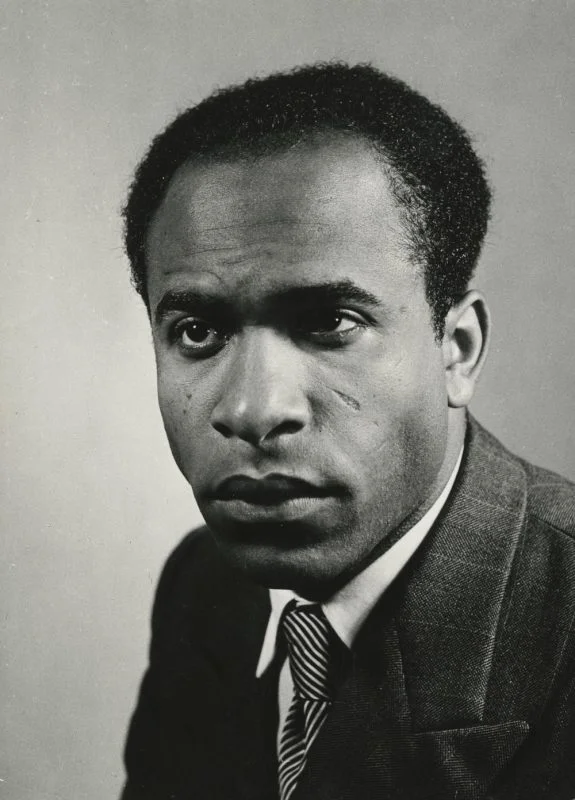

Frantz Fanon l’avait écrit avec une clairvoyance prophétique : « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir, ou la trahir. »

Et c’est bien de cela qu’il s’agit.

La génération du Congre`s des élus de 2025 n’échappe pas à cette exigence. Elle se trouve, elle aussi, devant l’alternative : remplir sa mission historique ou la trahir.

Mais en observant la manière dont ce Congre`s s’est déroulé, force est de constater que l’histoire semble se répéter.

Notre histoire politique semble n’être que le procès-verbal de cette trahison répétée :

Les espoirs étouffés (Années 60-70) : De la Conférence de la Table Ronde (1963) après le procès de l’OJAM à l’échec de l’Assemblée Préparatoire du Congre`s du Peuple (1967), de la Convention Morne Rouge (1971) à l’union ratée de Trénelle (1972), la mission d’e´mancipation fut découverte, puis trahie dans les compromis.

Les fronts disjoints (Années 70-90) : Le Bloc (1974-1977), le Front National pour l’autonomie (1978), la Conférence des dernières colonies (1985) et le Pacte Global d’Unité (1986-1990) : autant de tentatives avortées où chaque génération a laissé se dissoudre ses promesses.

Les fractures contemporaines : La scission du PPM (2006), l’échec du l’alliance Ensemble pour une Martinique nouvelle EPMN (2015), la scission du MIM (2018-2019)

… La génération actuelle, dans une opacité qu’elle s’est elle-même créée, reproduit le schéma de l’échec. Elle a hérité d’une mission et choisit de la trahir dans le confort de la gestion coloniale.

Le Congrès 2025 s’inscrit dans cette longue lignée de renoncements. C’est un rendez-vous de plus manqué avec l’histoire.

II. Le mot qui ne veut plus rien dire

Autonomie. Le mot résonnait autrefois comme un coup de tonnerre. Il portait en lui la fureur d’Aimé Césaire dénonçant le « vieux colonialisme sournois », la clameur des ouvriers du Béké, et l’exigence d’un peuple de s’émanciper du joug administratif parisien. Il était un projet de société, un horizon politique, une fin en soi.

Aujourd’hui, ce terme a été capturé, vidé de sa substance subversive et recyclé en un outil de gouvernance. Il flotte dans les rapports officiels comme un vocable administratif, aseptisé, inoffensif.

Le rapport Egéa – Monlouis-Félicité (2024) est l’archétype de cette opération de dévoiement sémantique. Sous couvert de pragmatisme, il propose de « sortir du cercle de l’illusion statutaire » (p. 42). En réalité, il ne sort de rien : il procède à une simple rhétorique de la renonciation, rebaptisant la dépendance « différenciation » et l’assimilation « développement durable ».

Le piège se referme à la page 27 : « L’autonomie n’est pas une fin en soi mais un moyen de progrès économique. » Cette phrase, en apparence anodine, est une capitulation philosophique. Elle opère un renversement fondamental : la liberté n’est plus le but ultime de l’action politique ; elle n’est plus qu’un moyen au service de la performance économique. L’émancipation politique est subordonnée aux indicateurs de croissance.

Ce faisant, le discours officiel évacue toute la dimension de souveraineté populaire que portait originellement le concept. L’autonomie n’est plus le pouvoir de dire « nous » et de décider de notre loi fondamentale ; elle se réduit à une compétence de gestion déléguée, une simple modalité administrative dans la chaîne de valeur de la République décentralisée.

On ne parle plus de « droit à l’autodétermination », mais « d’optimisation de la gouvernance publique ». Le projet politique est mort, seuls survivent les tableaux Excel et les indicateurs de résultats.

C’est là l’essence du nouveau piège colonial : il ne nie plus le désir d’autonomie, il le récupère et le neutralise. Il offre l’étiquette après en avoir éventré le contenu. On donne au peuple martiniquais le mot qu’il réclamait, mais en ayant soigneusement retiré de ce mot tout pouvoir de transformation réelle. L’autonomie ainsi conçue n’est pas une étape vers la souveraineté ; elle en est le contre-feu le plus efficace, une prison dorée où l’illusion du pouvoir tue la volonté du vrai pouvoir.

III. Le syndrome du naufragé

Ils errent dans le paysage politique martiniquais tels des survivants hébétés, s’accrochant avec une ferveur superstitieuse à l’épave de leurs ambitions passées. Les naufragés de l’autonomie – ces élus, intellectuels et militants qui prétendent concilier souverainete´ et subordination, émancipation et tutelle coloniale – naviguent dans un océan de contradictions dont ils refusent de voir l’absurdité fondamentale.

Leur navire, pourtant, semble en apparence bien équipé. Sa cale est remplie de beaux discours, de « chantiers », de « feuilles de route » et de « piliers stratégiques » soigneusement énumérés (cf. Rapport aux membres du Congrès août 2025, p. 8-10). Ces documents forment une cargaison de bonnes intentions, un arsenal rhétorique conçu pour donner le change.

Mais cette structure est vermoulue. Elle prend l’eau de toutes parts : par les fissures de l’incompétence, par les voies d’eau de la compromission, et par la faille structurelle qui consiste à vouloir bâtir une maison sans en posséder le terrain.

La preuve de ce naufrage annoncé ?

L’incapacité viscérale de cette embarcation à quitter la vue de la côte. Incapable d’affronter la haute mer de la véritable liberté – avec ses risques, ses tempêtes, mais aussi ses horizons infinis –, elle se contente de longer les rives rassurantes de la « métropole ».

Chaque « innovation » statutaire, chaque « avancée » négociée, n’est en réalité qu’un cabotage le long du continent colonial, une navigation côtière qui garantit le secours rapide en cas de danger, et surtout, l’impossibilité de découvrir un nouveau monde.

Leur crédo, répété comme un mantra pour conjurer la peur, est un chef-d’œuvre de duperie auto-infligée : « Construisons d’abord, réclamons après. » Cette logique est un piège dialectique qui a conduit droit à la litanie des rendez-vous manqués. Elle inverse l’ordre des facteurs de la souveraineté.

Comment, en effet, « construire » sans disposer au préalable du pouvoir souverain de définir les plans, de choisir les matériaux et d’orienter l’édifice ? Cette « construction » n’est qu’une activité de sous-traitance, un aménagement de l’espace cellulaire que le geôlier vous concède. On ne construit pas sa liberté dans le cadre de la servitude ; on en agence simplement les meubles.

Ainsi, les naufragés, dans leur folie douce, deviennent les gardiens zélés de leur propre prison. Ils polissent les barreaux en croyant les assouplir, persuadés que la clé se trouve dans un prochain rapport, une future négociation, un dialogue toujours reporté. Ils meurent à petit feu, asphyxies par l’oxygène raréfié de l’épave, préférant cette lente agonie à la terreur salvatrice de la nage vers l’inconnu.

IV. La peur du grand saut et la trahison des intendants

Ce qui caractérise le naufragé, c’est la peur du vide. Il préfère la certitude de ses chaînes à l’incertitude de l’océan. Son discours est truffé de précautions : « Il faut être pragmatique

», « Ne brûlons pas les étapes ». Le rapport Egéa parle de « reformer sans bouleverser », de « différenciation progressive » (p. 39) : c’est-à-dire changer pour que rien ne change. Les plus dangereux sont les intendants : ces élites qui entretiennent sciemment le mirage. Ils savent que l’autonomie dans le syste`me colonial est une impasse, mais ils y trouvent leur compte : postes, prestige, subventions. Ils deviennent les administrateurs de la dépendance. La Note de travail du Congrès (août 2025) leur offre le langage parfait : celui du consensus mou, du « pacte démocratique » et du « pacte sociétal » (p. 2-3), qui évacue toute velléité de conflit nécessaire.

V. L’illusion des chantiers sans souveraineté

Le Rapport aux membres du Congrès (août 2025) déploie une litanie d’ambitions séduisantes : « souveraineté alimentaire », « transition énergétique », « attractivité régionale » (p. 7-10). Ces concepts, parés des atours du progrès, masquent une supercherie politique fondamentale : la prétention à construire l’émancipation avec l’argent et l’autorisation du maître. Cette contradiction originelle condamne ces projets à n’être que des leurres, des simulacres de développement qui perpétuent la dépendance sous couvert de la combattre.

Comment, en effet, prétendre à la souveraineté alimentaire lorsque les instruments de production agricole, les circuits de distribution et les politiques « pricing » restent soumis aux logiques « métropolitaines » et européennes ? Une véritable souveraineté alimentaire exigerait le contrôle des terres, de l’eau, des semences et des marchés – soit un transfert de compétences régaliennes que le cadre actuel interdit par essence. On ne peut être souverain lorsque l’on doit quémander des dérogations pour protéger son agriculture locale.

Comment envisager une transition énergétique autonome quand les choix stratégiques, les investissements structurants et la gestion des ressources sont soumis à l’aval des institutions « hexagonales » ? La Martinique peut-elle décider seule de tourner le dos aux énergies fossiles si Paris en décide autrement pour des raisons géostratégiques qui lui sont propres ?

Cette schizophrénie politique culmine dans le traitement réservé au concept même de souveraineté. Comment invoquer la souveraineté quand la Martinique dépend à plus de 80% des subsides de l’État et de l’Europe ? Cette dépendance financière n’est pas un détail technique ; c’est la colonne vertébrale de la sujétion politique. Elle transforme toute velléité d’autonomie en un chantage permanent à la cessation de paiement. On ne dicte pas sa loi à son banquier.

Le comble de cette illusion se lit dans la résolution du Congrès d’octobre 2025. Alors même qu’il prétend porter un projet d’émancipation, le texte se limite à solliciter « l’ouverture de négociations avec le gouvernement » (Article 2, p. 3). Cette posture de demandeur, de quémandeur d’audience, est l’aveu même de la non-souveraineté. Le véritable pouvoir, celui de convoquer, d’initier et de décider, reste à Paris. Le Congrès ne réclame pas un droit ; il mendie une permission.

Ainsi, ces « chantiers » ne sont pas les fondations de l’e´mancipation, mais les murs d’une nouvelle prison, plus confortable, mieux décorée, mais une prison tout de même. Ils entretiennent l’illusion qu’une autonomie de gestion, accordée comme une concession, peut se substituer à l’exercice plein et entier de la souveraineté. C’est un leurre qui permet de canaliser les énergies revendicatives vers des objectifs techniques, soigneusement vidés de leur contenu politique.

On parle de « projets » pour ne pas avoir à parler de « pouvoir ». On évoque des « chantiers » pour éviter d’aborder la question du chantier fondamental : celui de l’indépendance nationale.

Abonnez vous à la Newsletter CCN pour ne rien manquer !

Abonnez vous à la Newsletter CCN pour ne rien manquer !

VI. En définitive : un diagnostic lucide, un remède toxique

La tragédie martiniquaise atteint son paroxysme dans ce paradoxe insoutenable : les médecins reconnaissent la maladie mais prescrivent le poison qui l’a causée. Le rapport Egéa – Monlouis-Félicité (2024) dresse en effet un constat d’une clairvoyance remarquable, dépeignant sans fard les mécanismes de la dépendance économique et les symptômes de la crise politique (p. 23-27). Il identifie justement la centralisation excessive, la fracture démocratique et l’asphyxie financière comme les maux structurels condamnant l’archipel. C’est la partie du rapport qui sera citée, louée, et qui confèrera une légitimité à l’ensemble.

Mais c’est précisément cette lucidité qui rend la supercherie d’autant plus criante. Ses propositions ne font que perpétuer, en l’habillant de nouveaux concepts, le système même qu’il d’énonce. Après avoir diagnostiqué un empoisonnement, il propose une dose accrue de la même toxine, simplement aromatisée aux mots « différenciation » et « pragmatisme ». Il constate le naufrage tout en distribuant des bouées percées, sachant pertinemment qu’elles ne serviront qu’à prolonger l’agonie des naufragés sans jamais leur permettre de regagner la rive.

Le Congrès 2025 est le parfait héritier de cette schizophrénie politique. Son diagnostic est implacable et exact : centralisation étouffante, impuissance politique institutionnalisée, exode des jeunes qui saigne le pays, défiance civique qui mine sa cohésion. Il nomme les problèmes avec une justesse qui montre que la conscience de l’impasse est totale.

Pourtant, face à ce constat d’effondrement, la thérapie proposée est d’une faiblesse consternante. La réponse à la centralisation n’est pas la souveraineté, mais une demande

« davantage de moyens ». La réponse à l’impuissance n’est pas le pouvoir, mais la promesse de « plus de contrats ». La réponse à la défiance n’est pas la rupture démocratique, mais l’annonce de « nouveaux partenariats ». C’est une logique purement quantitative qui évacue totalement la question qualitative du pouvoir. On propose plus de marge de manœuvre dans l’exécution, mais aucun transfert sur la définition des lois fondamentales et des orientations stratégiques.

C’est la même logique qui a produit le siècle de rendez-vous manqués : croire que l’on peut résoudre un problème de nature politique – la domination coloniale – par des ajustements techniques et administratifs. C’est vouloir soigner une hémorragie avec un pansement. Le remède n’est pas simplement insuffisant ; il est toxique. En maintenant l’illusion qu’une solution est en cours d’élaboration dans le cadre existant, il désamorce les velléités de recherche d’une solution véritable, hors de ce cadre. Il offre l’apaisement des « chantiers » pour éviter le conflit politique ne´cessaire. Il est l’outil le plus raffiné de la perpétuation du statu quo, car il se pare des atours de la reforme tandis qu’il en sape l’essence. Le diagnostic est un acte de vérité ; la proposition thérapeutique est un acte de trahison.

VII. La leçon de Carenco : on ne négocie pas avec son geôlier

La réponse de l’État est tombée, nette et définitive, confirmant une surdité stratégique qui s’inscrit dans la continuité des dénis historiques.

L’épisode de la Déclaration de Basse-Terre de 1999 en avait pourtant laissé espérer une autre. Cosignée par Lucette Michaux-Chevray, Alfred Marie-Jeanne et Antoine Karam, alors présidents des conseils régionaux de Guadeloupe, Martinique et Guyane, elle promettait une « nouvelle relation ». Vingt-cinq ans plus tard, force est de constater qu’elle n’a débouché que sur des ajustements techniques, laissant intacte l’architecture de la dépendance.

Les propos de Jean-François Carenco, ministre des Outre-mer, devant les élus guyanais le 15 mai 2023, sont venus sceller cette réalité. Face à leurs demandes, il a opposé une fin de non-recevoir sans ambiguïté : « les compétences régaliennes, c’est la Nation » et sur ces sujets, « il n’y a pas de partage possible ». Cette position est cohérente avec la logique immuable de l’E’ tat-nation jacobin, ce mur idéologique auquel se brisent inévitablement les velléités autonomistes.

Dans ce contexte, l’Appel de Fort-de-France » de Serge Letchimy en décembre 2023 résonne a posteriori comme un cri dans le désert. Cette ultime tentative d’émouvoir Paris, cette supplique pour une « refondation » du lien avec la République, n’a obtenu pour réponse que le silence méprisant de l’administration ou des formules évasives sur la « différenciation ».

La leçon est claire, brutale dans sa simplicité : on ne discute pas des termes de sa liberté avec celui qui en détient les clés. Le « gouvernement sourd » d’énoncé par Guy Losbar ne l’est pas par accident : sa surdité´ est politique, calculée, essentielle au maintien de l’ordre post-colonial.

Ce coup de massue institutionnel révèle l’illusion mortifère de l’autonomie négociée. Toute la stratégie du compromis, des « petits pas », des consultations sans fin, se révèle e^tre un leurre. L’État n’entend pas parce qu’il n’a pas à entendre. Son silence n’est pas une absence de réponse, c’est la réponse même : un refus catégorique, historique, structurel.

Face à ce constat, continuer à croire à l’autonomie par la négociation relève désormais non pas de la patience politique, mais de la cécité volontaire. L’architecture du pouvoir est, et restera, coloniale tant que nous accepterons d’en discuter les aménagements plutôt que d’en forcer la destruction.

VIII. Apprendre à nager vers la rive

Le naufragé de l’autonomie n’a que deux choix : continuer à s’accrocher à l’épave pourrissante de ses demi-mesures – et ainsi s’inscrire dans la longue liste des trahisons générationnelles – ou se jeter à l’eau pour nager vers la rive de la souveraineté.

Le drame profond de ce Congrès, et de la classe politique qu’il incarne, ne réside pas seulement dans son renoncement, mais dans son incapacité ontologique à se projeter au-delà de l’horizon colonial. Le véritable échec est ici : les élus ne s’imaginent même pas capable d’être libres. Ils ne conçoivent pas leur existence politique en dehors du cadre qui les a engendrés. Ils sont les produits du système colonial, et leur pensée, leurs ambitions, leurs « audaces » mêmes, restent circonscrites à l’intérieur des murs de la prison. Ils peuvent vouloir redécorer la cellule, en agrandir la fenêtre, en négocier les clés – mais l’idée de devenir les architectes de leur propre maison leur est étrangère, presque impensable.

Ils ne s’imaginent pas cessant d’être des colonisés. Toute leur stratégie, tous leurs calculs, partent de ce postulat intangible : la France est le centre, le pourvoyeur, le gardien. Leur horizon ultime est une relation refondée, améliorée, mais toujours une relation avec le pouvoir métropolitain. L’idée d’une existence politique autocentrée, où la Martinique serait son propre soleil, son propre pôle de décision, ne les effleure même pas. C’est un aveuglement qui confine à l’aliénation : ils ont intériorisé leur condition subalterne au point d’en faire le principe non négociable de toute action politique.

La leçon de Fanon, éclairée par l’histoire, est pourtant claire : la véritable émancipation ne se négocie pas, ne s’aménage pas, ne se concède pas. Elle se prend. Elle exige une rupture claire, assumée, avec l’architecture coloniale dans son ensemble. Elle exige qu’une génération, enfin, cesse de trahir sa mission en cessant de penser comme des administrés pour commencer à penser comme un peuple souverain.

Aux naufragés de l’autonomie, disons : lâcher l’épave. Lâchez la sécurité illusoire de la cellule familière. L’eau est froide, le courant de l’Histoire est fort, et la traversée vers l’inconnu est périlleuse. Mais sur l’autre rive, au-delà de la peur et de la servitude volontaire, vous attend la seule chose qui vaille : la dignité retrouvée d’un peuple qui, se regardant enfin dans le miroir, ne verra plus le reflet du colonisé, mais le visage, fier et responsable, du maître de son destin.

C’est cela, et seulement cela, remplir votre mission.

Références :

- Fanon, Les Damnés de la Terre, 1961.

- Rapport Egéa – Monlouis-Félicité, Les Outre-mer, notre défi commun,

- Congre`s des élus de la Martinique, Note de travail : Réforme institutionnelle : domiciliation d’un pouvoir normatif autonome, août

- Congre`s des élus de la Martinique, Rapport aux membres du Congre`s : Piliers pour le de´veloppement durable et équitable de la Martinique, aou^ t

- Congre`s des élus de la Martinique, Proposition de résolution, 8-9 octobre

Jeff Lafontaine