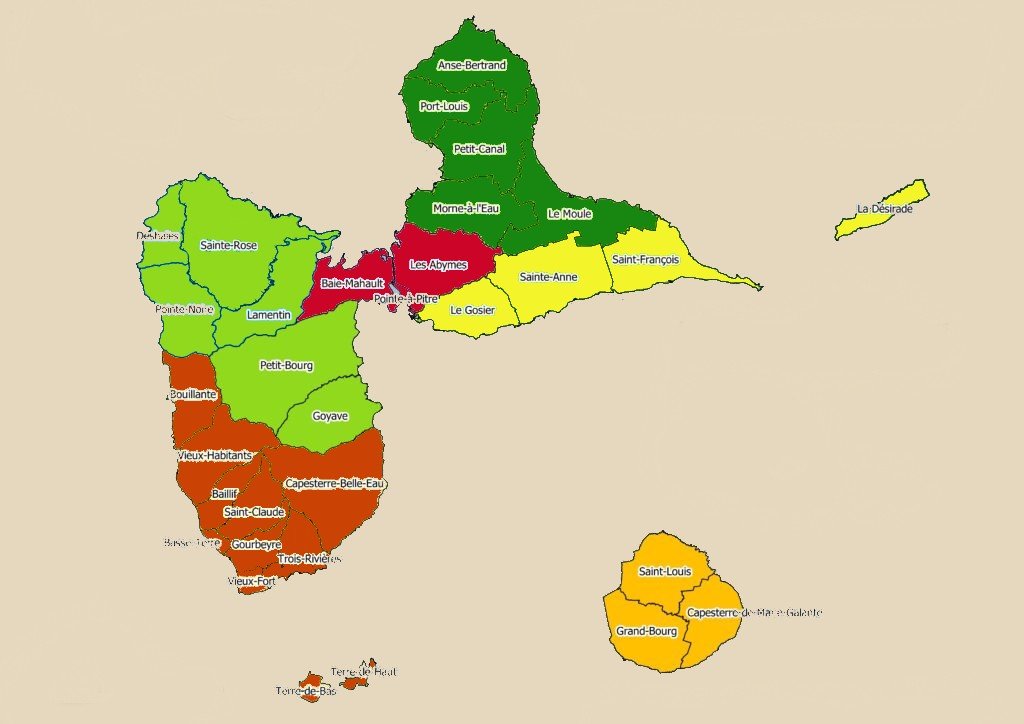

Guadeloupe. Politique. Les communes : une histoire de décentralisation et de gouvernance territoriale

Guadeloupe. Politique. Les communes : une histoire de décentralisation et de gouvernance territoriale

Gourbeyre, jeudi 06 novembre 2025. Pawol Lib. CCN – Les communes guadeloupéennes ont connu une histoire complexe et multifacette, marquée par des changements politiques, économiques et sociaux importants. Depuis la création des premières communes sous l’Ancien Régime jusqu’à nos jours, les communes guadeloupéennes ont évolué et se sont adaptées aux défis du XXIe siècle.

Analyse de David Boucaud

Partagez sur

Partagez sur

Une histoire riche et complexe

La Guadeloupe a été colonisée par les Français au XVIIe siècle, et les premières communes ont été créées sous l’Ancien Régime. Le décret colonial du 20 septembre 1837 a joué un rôle important dans l’organisation administrative de la Guadeloupe et de la Martinique, alors colonies françaises (1). Ce décret a créé des communes dans les colonies de la Guadeloupe et de la Martinique, en les dotant d’institutions municipales et d’une certaine capacité de décision. Les communes étaient dirigées par des maires et des conseillers municipaux, élus par les citoyens de la commune.

La décentralisation et les EPCI

Les années 1980 ont vu l’émergence d’un processus de décentralisation en France, qui a eu un impact important sur les communes guadeloupéennes. La loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions a renforcé le processus décentralisateur et donné plus de pouvoir aux collectivités locales (2). Cette loi a été suivie de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, qui a précisé les compétences transférées aux collectivités territoriales. La loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République a ensuite renforcé la déconcentration et la coopération intercommunale. Les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) ont été créés pour permettre aux communes de mutualiser leurs ressources et de développer des projets communs.

L’Acte II de la décentralisation

La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République a donné une nouvelle impulsion à la décentralisation (3). Cette loi a inscrit dans la Constitution le principe de décentralisation et a reconnu l’autonomie financière des collectivités territoriales. La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a ensuite précisé les compétences transférées aux collectivités territoriales, notamment en matière de développement économique, de transport et d’éducation.

L’Acte III de la décentralisation

La loi du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et à l’affirmation des métropoles a visé à renforcer le rôle des collectivités territoriales dans la mise en œuvre des politiques publiques (4). Cette loi a notamment créé des conférences territoriales de l’action publique, qui visent à favoriser une approche coordonnée des politiques publiques au niveau territorial.

La loi 3DS : un nouveau cadre pour la décentralisation

La loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (loi 3DS) a pour objectif de renforcer les compétences des collectivités territoriales et de simplifier l’action publique locale (5). Cette loi vise à donner plus d’autonomie aux collectivités territoriales et à améliorer la qualité de vie des habitants.

Abonnez vous à la Newsletter CCN pour ne rien manquer !

Abonnez vous à la Newsletter CCN pour ne rien manquer !

L’organisation administrative d’un territoire

Il existe plusieurs théories en sciences politiques qui abordent l’organisation administrative d’un territoire. Voici quelques-unes des plus importantes :

- Théorie de la décentralisation : Cette théorie préconise la décentralisation des pouvoirs et des compétences de l’État vers les collectivités locales (6).

- Théorie de la subsidiarité : Cette théorie stipule que les décisions doivent être prises au niveau le plus bas possible, c’est-à-dire au niveau local, sauf si cela est impossible ou inefficace (7).

- Théorie de la gouvernance multi-niveaux : Cette théorie décrit la manière dont les décisions sont prises à différents niveaux de gouvernement, du local au national, en passant par le régional et l’international (8).

- Théorie de la nouvelle gestion publique : Cette théorie préconise l’application des principes de gestion privée à l’administration publique (9).

- Théorie de la gouvernance territoriale : Cette théorie décrit la manière dont les acteurs locaux et régionaux travaillent ensemble pour développer et mettre en œuvre des politiques publiques (10).

Ces théories sont utilisées pour analyser et comprendre les différentes formes d’organisation administrative des territoires et pour identifier les meilleures pratiques en matière de gouvernance territoriale.

Les théories administratives pour les petites économies insulaires

Pour les petites économies insulaires comme la Guadeloupe, il est important de prendre en compte les spécificités historiques, culturelles et économiques de la société en question. Les théories de la décentralisation, de la gouvernance participative, de la gestion des biens communs et de la gouvernance territoriale pourraient être pertinentes pour gérer les ressources naturelles et développer des politiques publiques adaptées aux besoins locaux (11).

La gouvernance participative : un enjeu clé

La gouvernance participative est un enjeu clé pour les communes guadeloupéennes. Selon Carole Pateman, la participation active des citoyens à la prise de décision et à la gestion des affaires publiques est essentielle pour une démocratie saine (12). Il faut pour cela résoudre les difficultés de l’analphabétisme, l’illettrisme, localement, qui ne sont pas une incompétence endémique, mais une insuffisance de moyens institutionnels adaptés, de notre système éducatif.

La gestion des biens communs : un défi pour les communes guadeloupéennes

Les communes guadeloupéennes sont également confrontées à des défis liés à la gestion des biens communs. Selon Elinor Ostrom, la gestion des biens communs nécessite une approche collective et une coopération entre les acteurs concernés (13). Chacun est un acteur de l’environnement, son environnement.

Conclusion

En conclusion, les communes guadeloupéennes ont connu une histoire complexe et multifacette, marquée par des changements politiques, économiques et sociaux importants. Les communes guadeloupéennes ont évolué et se sont adaptées aux défis du XXIe siècle, en mettant en place des mécanismes de décentralisation, de gouvernance participative et de gestion des biens communs. Les communes guadeloupéennes continueront à jouer un rôle clé dans le développement de l’île, en travaillant ensemble pour atteindre des objectifs communs et répondre aux besoins des habitants.

Il est temps de créer un modèle insulaire de gestion administrative qui soit adapté à notre réalité guadeloupéenne, en nous libérant des théories administratives exogènes qui ne correspondent pas à notre sociologie politique et à nos besoins spécifiques, pour inventer un rapport réaliste avec nous-mêmes.

Le frein, c’est nous-mêmes, par une sur-utilisation des poncifs politiques et une insuffisance de culture de nous-mêmes, par nous-mêmes et avec nous-mêmes.

David Boucaud

Économiste-Psychanalyse

Références :

(1) Décret colonial du 20 septembre 1837

(2) Loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

(3) Révision constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République

(4) Loi du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et à l’affirmation des métropoles

(5) Loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

(6) Hoffmann-Martinot, V. (2012). La décentralisation en France. Presses de Sciences Po.

(7) Pateman, C. (1970). Participation and Democratic Theory. Cambridge University Press.

(8) Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press.

(9) Nouvelle gestion publique, OCDE

(10) Gouvernance territoriale, OCDE

(11) Théories administratives pour les petites économies insulaires, Banque mondiale

(12) Pateman, C. (1970). Participation and Democratic Theory. Cambridge University Press.

(13) Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press.

Sources :

– « Histoire de la Guadeloupe » de Jacques Adélaïde-Merlande

– « Les communes en Guadeloupe » de la Collectivité territoriale de Guadeloupe

– « La départementalisation de la Guadeloupe » de la Revue française d’administration publique

– « La décentralisation en France » de la Documentation française

– « Les EPCI en France » de la Direction générale des collectivités locales