Guadeloupe. Colloque. Mémoire Médias, Rapports de force.

Pointe à Pitre. Jeudi 17 avril 2025. CCN. L’Université de Gwadloup et l’association Pasé Prézan an nou ont organisé un important colloque sur la thématique « Rencontres mémorielles autour de la Guerre d’Algerie et de l’Esclavage ». Parmi les interventions CCN a retenu celle très applaudie de Daniel Dumurier, enseignant à l’UA, qui a su parfaitement « mixer » l’histoire coloniale et son rapport dans l’espace médiatique actuel. C’est à lire…

L’analyse de Daniel Dumurier

Partagez sur

Partagez sur

Une allégorie qui vient de loin… mais qui parle à chacun d’entre nous : « Tant que les histoires de chasse seront racontées par les chasseurs, les lions continueront d’avoir mauvaise presse ».

Et pourtant, chez nous, ce ne sont pas les lions qui manquent. Nos peuples ont en effet résisté. Nos peuples ont transmis. Nos peuples ont créé, malgré l’exil, malgré l’humiliation, malgré l’esclavage, la colonisation, malgré la départementalisation… et parfois même, malgré la résignation.

Mais il faut bien le dire : pendant trop longtemps, ce sont souvent les autres qui ont tenu la plume du récit dominant.

Et ce récit-là, il ne parle jamais vraiment de nous. Ou alors en bas de page. En note de bas de page. Et très souvent dans une langue qui n’est pas la nôtre.

Medias, vous avez dit medias ?

Quand on dit « médias », on pense tout de suite à la télé, à la radio, à internet. Mais il faut penser plus large :

Les livres, comme la bible instrument de conversion, d’émancipation ou d’asservissement selon le point de vue,

Il faut penser à la projection de Mercator qui n’a pas servi qu’à établir les cartes marines au 16eme siècle puisqu’elle définit notre représentation européo-centrée du monde avec une surreprésentation de la surface occupée par les pays dits du Nord au détriment de ceux dits du Sud, de la représentation de l’Afrique et de celle des océans.

Il faut penser à des produits de consommation courante comme le chewing-gum qui s’est répandu en Europe à la faveur du débarquement des « alliés » de la France de l’époque, marquant la fin de la 2eme Guerre Mondiale. Ou encore aux enseignes McDonald’s qui fleurissent presque à chaque coin de rue et vulgarisent la culture américaine dominante.

Je pense « A Gorée » de Kassav’, à « Redemption Song » de Bob Marley, ou même plus récemment au « Not Like Us » de Kendrick Lamar. Ce sont des exemples clairs, pour peu que l’on prête attention aux messages qu’ils véhiculent : ce sont des archives vivantes, des actes de mémorisation populaire.

Et si on remonte plus loin, pensons aux griots dans les cultures africaines, aux conteurs des veillées antillaises.

Avant la radio, il y avait la parole.

Avant les archives écrites, il y avait la transmission orale.

L’oralité est notre premier média.

Le propos dans cette intervention eu égard au temps imparti n’est naturellement pas de réaliser une monographie sur la problématique soumise.

Il s’agit de partir du postulat que tout media répond à un modèle économique qui en fait à la fois un produit (au sens économique du terme, c’est-à-dire qu’il constitue une matière transformée, cessible, et qui s’intègre dans un marché économique donné) et un outil, un outil DE pouvoir et un outil DU pouvoir.

Et partant de ce postulat, il s’agit de questionner comment cet outil peut être utilisé dans l’espace public.

I/ La mémoire n’est pas un simple souvenir, c’est un acte politique !

Pour bien poser les bases de notre réflexion, il faut rappeler une chose essentielle : la mémoire n’est jamais innocente.

La mémoire, ce n’est pas juste un ressenti. C’est une sélection, une hiérarchie.

La mémoire n’est pas un souvenir. C’est un pouvoir.

Elle hiérarchise. Elle oriente. Elle classe. Elle exclut.

Elle décide qui a le droit d’être un héros et qui doit demeurer victime ou fantôme.

La mémoire fonde qui appartient à l’histoire commune et qui en est exclu.

L’État, l’école, les institutions et les médias fabriquent la mémoire.

C’est une arme symbolique. Elle ne dit pas seulement ce qui s’est passé, elle dit ce qu’on doit retenir, oublier, ou taire.

Et dans cette guerre des récits, dans ce champ de bataille symbolique, les médias — classiques comme numériques — sont devenus des acteurs centraux… et ambigus.

Ils peuvent amplifier les voix oubliées… ou les caricaturer.

Ils peuvent rendre visible… ou dissoudre dans le buzz.

Dans l’ère du fragment, la mémoire devient un flux. Un spectacle. Un produit culturel comme un autre.

Un fait historique peut devenir un hashtag. Une commémoration, une story.

Mais toutes les mémoires ne se valent pas dans l’espace public, et c’est ce qui mène à mon deuxième point.

II/ La hiérarchie des douleurs : une construction politique

Toutes les douleurs ne se valent pas publiquement.

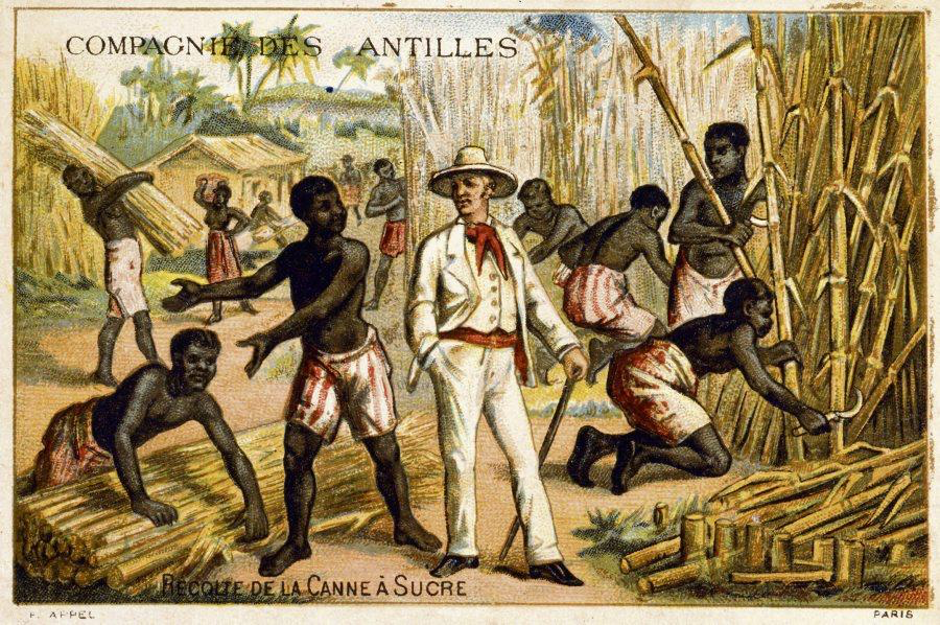

La Shoah est légitimement médiatisée, enseignée, mais quid de la traite négriaire ou de la colonisation ?

On reste souvent dans l’implicite ou le minimisé.

Cette hiérarchie des douleurs n’est pas naturelle, elle est politique.

Elle est liée à ce qui est compatible avec un récit national dominant.

Et cela commence souvent très tôt, à l’école. Les manuels scolaires, ces médias du quotidien, sont souvent très discrets sur les aspects les plus violents de la colonisation.

Parfois une page, parfois une note en bas.

Peu de noms, peu de visages, peu d’incarnation.

Pourtant quel est le point commun entre la mise en esclavage et la traite négrière, la colonisation, la guerre d’Algérie ?

C’est tout simplement l’histoire de peuples différents avec des socles communs : Une question de hiérarchie des races et d’êtres humains transformés en biens meubles en raison de la couleur de leur peau

Et dans cette construction mémorielle, les médias jouent un rôle central, parfois silencieux mais déterminant.

III/ Le rôle des médias : entre invisibilisation et réappropriation

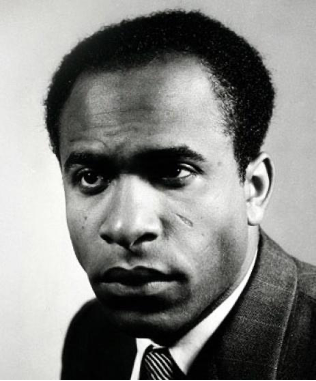

Deux exemples frappants : le film de Jonathan Glazer La Zone d’intérêt, sur la Shoah, sorti en 2023, largement diffusé, reconnu. Et le film de Jean Claude Barny Fanon, sorti en avril 2025, qui risque presque une forme de confidentialité en comparaison du chef-d’œuvre cinématographique qu’il constitue.

Pourtant, Fanon, c’est la pensée décoloniale mondiale.

Cela montre à quel point les médias opèrent une sélection mémorielle.

Mais dans le même temps, les réseaux sociaux, les musiques, les arts visuels deviennent des lieux de contre-mémoire.

Et je pourrais ajouter ici que dans les cultures caribéennes, la musique et l’image ont joué un rôle essentiel pour transmettre l’indigne, l’impensé, ce que l’État n’a pas voulu inscrire dans ses institutions, en particulier dans nos territoires issus de la colonisation française.

Une chanson peut dire ce que mille rapports n’ont pas su exprimer.

Et ce phénomène se double d’un autre : la perte progressive de nos repères sous l’effet d’une surexposition à des récits extérieurs.

IV/ Le bombardement médiatique des ailleurs et la perte des ancrages

Nous sommes exposés à une pluie incessante d’images venues d’ailleurs. Et je crains que ce que je qualifie de « bombardement médiatique des ailleurs » ne crée une saturation de nos esprits, pire, de nos consciences.

Nos propres mémoires se retrouvent étouffées.

On connaît mieux les drames d’autrui que les nôtres.

Et cela produit une forme de « démounement », une perte de notre propre référent identitaire.

Mais ce n’est pas une fatalité. Car, partout, des formes de résistance surgissent pour inverser la tendance.

V/ Contre-récits et réappropriations populaires

Des formes de résistance apparaissent : documentaires autoproduits, TikToks militants, textes, slams…

Et des récits reviennent : le marronnage, par exemple. Car l’on dit que Schoelcher a aboli l’esclavage, mais on oublie celles et ceux qui avaient déjà pris leur liberté, dont l’action déstabilisait le système de l’époque.

Ce sont eux qui fragilisent le récit officiel.

C’est la puissance du contre-récit et de la grammaire mémorielle dont chaque composante de nos peuples doit s’approprier.

Car bien souvent, la conscientisation nait soit de l’expérience personnelle, de la confrontation aux faits (à l’instar des évènements de mai 67, ces massacres qui ont notamment eu pour conséquence de faire émerger un vaste mouvement de contestation), soit de la transmission de valeurs familiales, soit de la culture et donc des medias (en référence à la brillante intervention de Karine Sitcharn).

Mais il y demeure un angle mort majeur dans la construction des mémoires : l’oubli des femmes.

VI/ L’oubli dans l’oubli : la place des femmes

Delgrès, Ignace, on les cite. Mais Marthe-Rose Toto ? Solitude ? Trop peu.

Et à l’instant encore, sans que le collègue n’en prenne ombrage, son récit présentant l’évolution du syndicat UGTG a été illustré par une photographie du leader Elie Domota, alors que le syndicat est dirigé depuis plusieurs années par une femme, Maité M’Toumo.

Les femmes sont les grandes oubliées de nos mémoires dites républicaines. Et pourtant, elles ont combattu, transmis, porté.

Sans elles, notre mémoire est bancale.

Comme dit Christiane Taubira : « Ce n’est pas la mémoire qui divise, c’est l’oubli. »

Conclusion : Retrouvons la mémoire !

Retrouver nos mémoires, c’est prendre en main notre souveraineté narrative.

Ce n’est pas faire une contre-histoire figée, c’est ouvrir le récit à ceux qui en ont été écartés.

A cet égard, la Guadeloupe peut devenir un territoire de mémoire vivante, populaire, assumée.

La Guadeloupe doit devenir un territoire de souveraineté mémorielle.

Nous devons reprendre en main nos récits, nos symboles, nos images, nos silences.

Cela signifie aussi développer l’esprit critique et l’éducation aux médias.

Et cela passe par des lieux. Des musées (oui, des musées comme le Musarth !) . Des archives.

Cela passe aussi — et surtout — par des formats nouveaux : TikTok, Instagram, documentaire, théâtre, poésie, slam….

Cela passe en un mot par le développement et la structuration des Industries Culturelles et Créatives.

Car nos mémoires ne vivent pas que dans les dates.

Elles vivent dans les gestes. Les mots. Les pixels. Les visages.

Le Conseil Départemental de Guadeloupe, sous l’impulsion de son Président Guy LOSBAR, s’est engagé dans cette voie.

Nous soutenons les projets mémoriels, les initiatives citoyennes, les formes hybrides de transmission.

Parce que la mémoire n’est pas un luxe intellectuel. C’est une urgence politique.

Et comme j’aime le dire : aujourd’hui, ce ne sont plus seulement les chasseurs qui racontent.

Les lions ont trouvé le Wi-Fi !

Et ils montent leurs propres documentaires….

Je suis donc ravi, grâce à ce colloque, d’avoir entendu rugir le lion Benjamin Stora d’avoir entendu les rugissements de la lionne Christiane Taubir a, de la lionne Karine Sitcharn, d’avoir entendu les rugissements des lions Didier Destouches Christian Saad et Sébastien Matourpasad, comme les rugissements de tous ceux qui m’ont précédé à cette tribune…

Mais il nous appartient désormais de porter ces rugissements aux oreilles du plus grand nombre, dans une dynamique de vulgarisation.

Alors écrivons. Filmons. Débattons. Créons. Partageons.

Et surtout… n’oublions jamais.

Car comme le disait Frantz Fanon , “la mémoire est la condition de la décolonisation mentale”.

Je rajouterai qu’une mémoire réveillée est une société debout.

Et une société debout… est un peuple libre.

Daniel Dumurier

Très bel éloge de la mémoire à faire valoir pour tous ceux qui n’ont pas encore acces aux récits des luttes de nombreux guadeloupeens comme Sénecal et tant d’autres!

bravo j attendais cette prise de conscience avecune reprise en main de notre pouvoir economique