Martinique. Politique. Vers une sortie de la situation coloniale ?

Martinique. Politique. Vers une sortie de la situation coloniale ?

Paris, lundi 13 octobre 2025. CCN – Le 30 septembre 2025, les élus des dernières colonies françaises ont rencontré le président de la République à Paris. Parmi eux, plusieurs élus martiniquais, dont le président exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM), Serge Letchimy. Celui-ci avait émis, le 11 août 2025 (source : vidéo YouTube), devant les élus de la CTM, la volonté de présenter une évolution statutaire au président de la République. Il avait notamment insisté sur la nécessité pour les élus martiniquais d’être unis dans ce projet. Et la semaine dernière il y eu le congrès qui s’est unanimement prononcé pour une évolution du statut actuel.

By Clara Maria ( CCN Paris)

Partagez sur

Partagez sur

Mais si l’on analyse la situation, ce projet n’a pour l’instant qu’un objectif limité : accorder aux élus martiniquais quelques compétences supplémentaires et, de surcroît, renforcer l’intégration au système français, sans véritablement mener un projet de décolonisation. Les élus martiniquais semblent donc poursuivre une autonomie tournée vers l’intégration politique dans la République française. Or, depuis 1946, nous voyons bien que cela ne fonctionne pas. Dans un courrier du 10 juillet 2025 adressé à François Bayrou et à Manuel Valls, Serge Letchimy lui-même a dénoncé « l’échec de la départementalisation » et la centralisation excessive du pouvoir (source : KaribInfo). Pourtant, le flou subsiste sur la finalité de cette évolution statutaire.

L’autonomie : la nouvelle arme du néocolonialisme ?

C’est la loi de mars 1946 qui fait les quatre colonies : Guadeloupe, Martinique, Guyane et La Réunion, des “départements”. Mais la France – que je qualifie de plantation coloniale – a décidé de proposer un projet de loi d’assimilation. Plusieurs rapporteurs ont été désignés, dont Aimé Césaire, député de Martinique, considéré comme l’un des artisans de la loi de départementalisation (Assemblée nationale, archives 1946).

À noter qu’en 1945, l’Organisation des Nations Unies venait de voir le jour et avait mis en place des instances de décolonisation. La Martinique figurait alors sur la liste des territoires non autonomes à décoloniser. Mais avec la loi de départementalisation de 1946, la France justifia en 1947 le retrait de la Martinique et des autres colonies de cette liste, en arguant que ces territoires bénéficiaient désormais « des mêmes droits que les citoyens français ».

Or l’ONU prône trois voies de décolonisation (Résolution 1541 (XV), 1960) : l’intégration (que j’assimile à l’autonomie), la libre association (comme en Kanaky-Nouvelle-Calédonie), et l’indépendance.

Mais l’ONU précise aussi que le peuple doit être consulté. Or, en 1946, les Martiniquais n’ont jamais été consultés sur leur adhésion à la départementalisation. En 2010, ils furent appelés à se prononcer sur l’autonomie et la création d’une collectivité unique (Conseil constitutionnel, décision 2010-4/17/27/37 REF). Mais encore une fois, cela fut fait sans vision décoloniale, sans rappeler que l’histoire de la Martinique est avant tout une histoire coloniale.

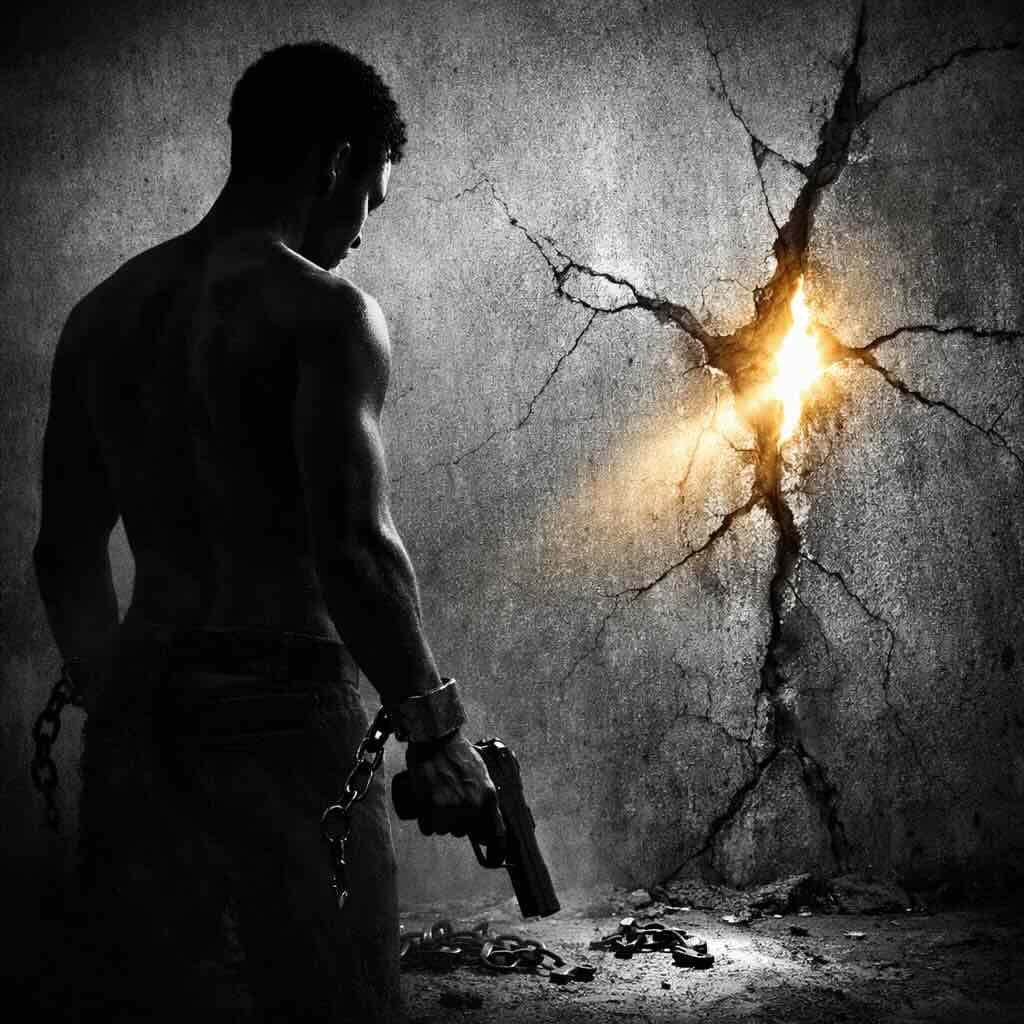

Trois crimes fondateurs

La Martinique a subi trois crimes historiques :

1. L’extermination des Kalinagos, peuple premier.

2. La dépossession des terres par le colonialisme.

3. La traite et l’esclavage, qui marquent encore nos sociétés.

Comment alors parler d’autonomie sans vision décoloniale et sans rappeler cette histoire douloureuse ? La situation économique, sociale et culturelle de la Martinique ne pourra prospérer si les élus ne prennent pas en compte ces faits dans leur argumentaire, ni face à la plantation coloniale, ni face aux Martiniquais.

Letchimy et le flou des “plus de pouvoirs”

Dans les micros de nos confrères de France-Antilles, Serge Letchimy rappelait ce 30 septembre que le président de la République prévoyait un calendrier pour partager les doléances des territoires colonisés, dont la Martinique. Mais a-t-il oublié que c’est lui-même qui avait lancé les hostilités en 2022 avec l’Appel de Fort-de-France ? Cela fait trois ans qu’il annonce sa volonté d’évolution statutaire. Mais de quelle évolution parle-t-on ?

Aujourd’hui, en écoutant et en analysant ses propos, il est difficile de savoir s’il veut une autonomie politique ou simplement économique. Et ce n’est pas la même chose :

– L’autonomie politique permettrait aux élus de décider eux-mêmes et de voter des lois de pays, comme en Kanaky-Nouvelle-Calédonie.

– L’autonomie économique reviendrait à gérer plus librement le budget, sans véritable vision politique derrière.

Derrière cette volonté de tendre timidement vers plus de pouvoirs, il n’y a aucune vision décoloniale.

Autonomie ou indépendance ?

Si les autorités françaises ne sont pas confrontées directement par des projets d’indépendance, alors toute évolution statutaire vers plus de pouvoir n’aura aucune chance de prospérer. Au contraire, s’appuyer sur les résolutions des Nations Unies pourrait créer un rapport de force et mettre à mal la volonté du colon.

Car le constat est clair : l’autonomie est une arme du néocolonialisme, car elle maintient la Martinique dans le cadre français. L’indépendance, elle, c’est la possibilité d’avoir une nationalité, une monnaie et de nouer librement des relations internationales.

Même si la Martinique est observateur à la Caricom depuis 2014 (sommet de Montego Bay), elle doit toujours demander l’autorisation à la France pour signer des accords commerciaux avec ses voisins caribéens.

Le combat international

C’est pour cette raison que certains indépendantistes se sont tournés vers l’ONU. Le 25 septembre 2025, à New York, une conférence organisée par le Groupe d’Initiative de Bakou sur les « Territoires d’Outre-mer” après l’accord de Bougival : recolonisation et décolonisation » a permis de rappeler l’échec de la départementalisation de 1946 et la persistance du colonialisme, sous d’autres formes.

✍🏽 Clamaria

Fondatrice de Clamaria Média

Journaliste et consultante indépendante en stratégie politique

On peut être indépendant et être soumis au néocolonialisme et faire frapper sa monnaie à Chamaliere ( Auvergne) n est ce pas le cas de plusieurs pays africains